조선왕릉은 유네스코가 인정한 세계문화유산이다. 2009년 왕과 왕비 무덤 44기 중 40기가 세계유산으로 지정됐다.

왜 4기는 빠졌을까. 제릉(태조 이성계의 정비 신의왕후릉)과 후릉(2대 정종과 정안왕후릉)은 북한 땅에 있으니 뭐 그렇다치자.

연산군(1494~1506)과 광해군(1608~1623)의 무덤도 제외됐다. ‘왕릉’이 아니라 ‘묘’이기 때문이다. 유네스코 등재명칭이 ‘조선왕릉’이기 때문에 할 수 없이 ‘묘’는 빠질 수밖에 없었다는 것이다. 그러나 연산군과 광해군은 만 12~15년간 조선을 다스린 임금이다. 정치적인 이유로 폐위됐지만 그것은 조선 왕조의 일이다.

그런데 지금 이 순간까지 ‘왕릉’이 아니라 ‘묘’라는 딱지를 그대로 붙여 유네스코 세계유산의 자격을 얻지 못했다. 21세기 대명천지에, 케케묵은 왕조의 잣대로 연산군과 광해군에게 행한 ‘잔인한 2차 가해였다’는 느낌을 지울 수 없다.

■까맣게 잊고 있던 연산군의 태실

필자는 최근 두 가지 소식을 듣고 다시 한번 연산군과 광해군을 떠올리게 됐다.

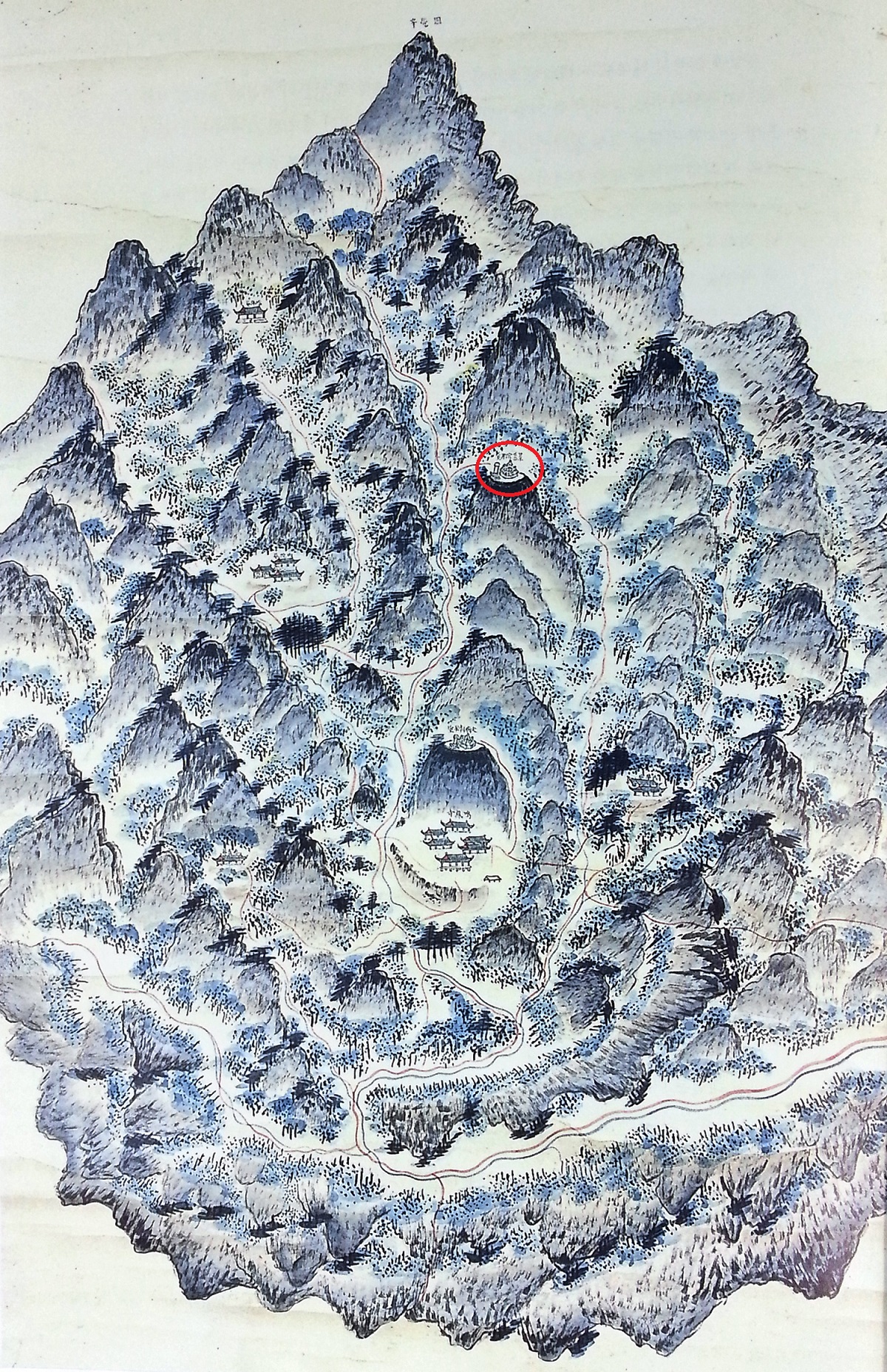

하나는 경기도가 도내에 존재하는 조선 왕가의 태봉·태실 65곳 자료를 집대성한 보고서(<경기도 태봉·태실 보고서>)를 발간했다는 소식이었다. 태실은 왕실에서 자손을 출산한 뒤 길지를 선정해 그 태(태반과 탯줄)를 봉안하는 공간을 일컫는다. 태봉은 태를 묻은 산봉우리다.

보고서를 읽은 필자의 시선이 머문 쪽이 있었다. 이번에 연산군의 태를 묻은 곳으로 처음 지목된 이령(梨嶺·경기 광주시 목현동 골프연습장 일대)이었다. 이령은 광주시 목현동에서 성남시 상대원동으로 넘어가는 고개이다. 현재 지명은 이뱃재이다.

사실 성종 때(1481년)에 처음 편찬되고, 연산군(1499년)과 중종(1530년) 연간에 수정·보충된 <(신증)동국여지승람>은 ‘이령에 성종과 금상(今上·현재 재위 중인 임금)의 태를 묻었다’고 기록했다. 성종의 뒤를 이어 ‘현재 재위 중인 임금’인 ‘금상’이라면 ‘연산군’ 이나 ‘중종’이 아닌가. 그런데 중종의 태실은 이미 경기 가평군 상색리에 조성되어 있다.

그렇다면 ‘금상’은 ‘연산군’일 수밖에 없다. 하지만 연산군 태실은 학계의 고려 대상에서 빠져있었다.

<신증동국여지승람>이 연산군 때(1499년) 수정·보완됐다는 사실을 생각하지 못하고 중종 때(1530년) 완전 마무리된 사실만 기억해낸 것이다.

따라서 <신증동국여지승람>의 ‘금상’은 ‘중종’으로 판단했다. 그래서 가평에 이미 조성되어 있는 중종의 태실이 ‘광주 이령에 존재한다’는 <신증동국여지승람>의 기록을 ‘명백한 오류’라고 여겼다.

보고서 발간을 위해 현장을 답사한 심현용 박사(울진군청 학예연구사)는 “연산군의 존재를 까맣게 잊고 역사기록(<신증동국여지승람)을 오류라고 여긴 어이없는 잘못”이라고 자탄했다.

사실 연산군의 태실 뿐은 아니다. 왕실의 태실이 일제강점기와 산업화 시기를 거치면서 무참히 훼손됐다. 그러나 그 과정에서 태실을 꾸민 구조물의 흔적이나 석물은 어느 정도 수습됐다. 그래서 태실의 존재는 어느 정도 확인할 수 있었다.

하지만 연산군의 태를 묻은 곳으로 짐작되는 이령 부근에서는 태봉·태실의 어떠한 흔적도 발견되지 않았다. 또 이 지역 마을에서는 태봉·태실과 관련된 지명이나 전설이 남아있지 않다. 폐위된 임금이니만큼 그 태를 묻은 태봉·태실까지 말끔하게 치워버렸을 것이다. 연구자들이 충분히 착각할 수 있다는 생각도 든다.

■‘경용 아기씨(광해군)’의 탯줄을 묻은 곳

필자는 최근 발표된 논문에서 광해군의 태실 역시 연산군과 동병상련의 처지였다는 사실을 알게 됐다.(심현용·강재현·김주영·최한태의 ‘대구 광해군 태실의 조성과 구조 복원’, <고궁문화> 14호, 국립고궁박물관, 2021)

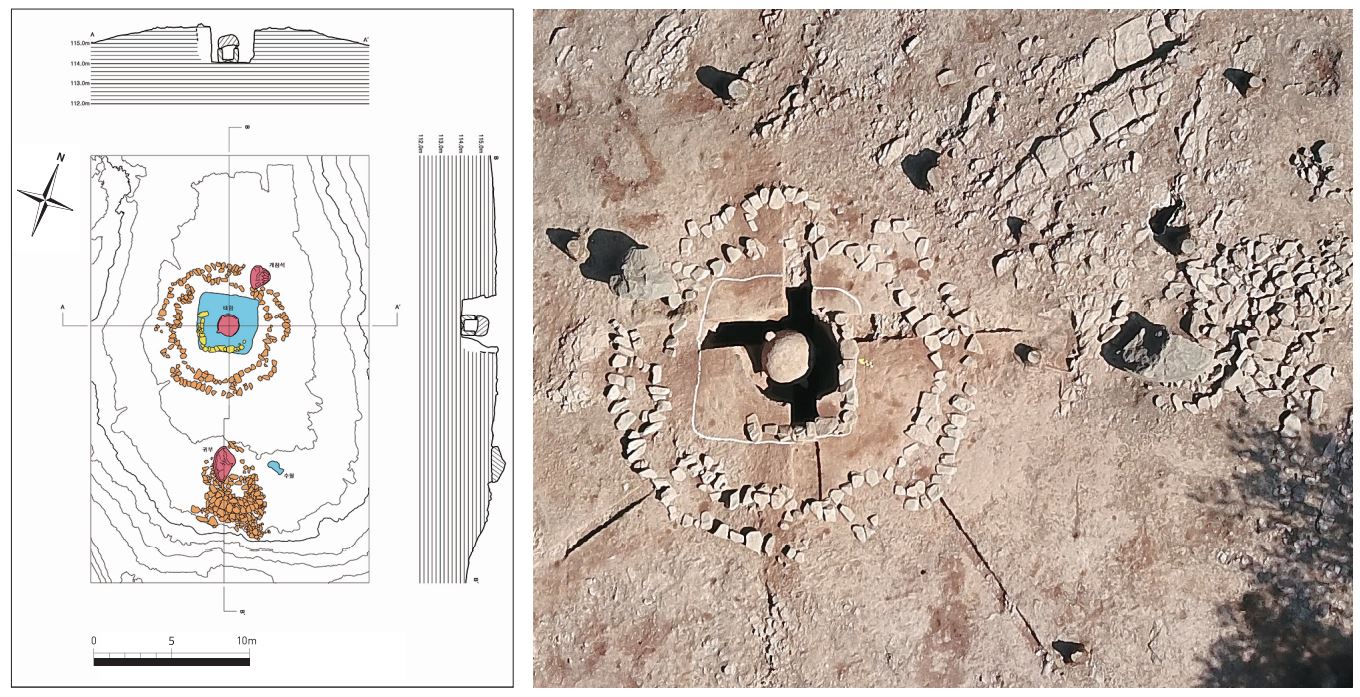

대구 연경동에 자리잡고 있는 광해군 태실은 2003년 도굴된 사실이 지역 언론에 보도됨으로써 새삼 주목을 끌게 됐다. 그나마 연산군과 달리 광해군의 지하 아기태실에서 주인공이 ‘광해군’임을 증명할 태지석과 아기비가 확인되었던게 천만다행이라 할까.

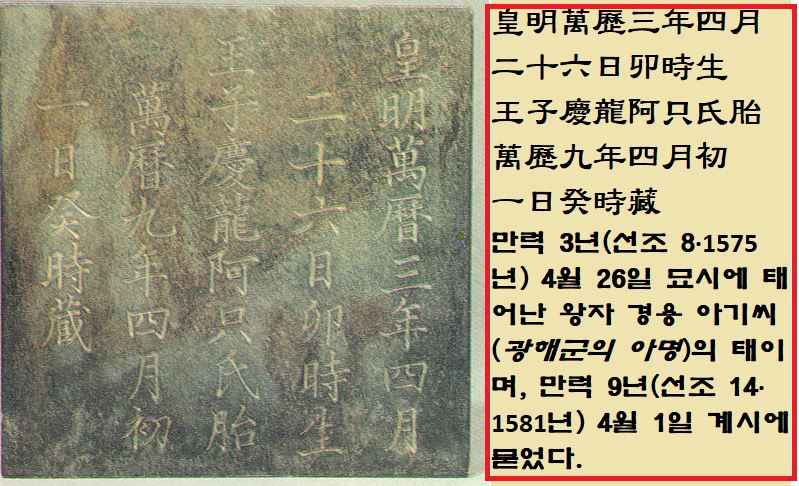

태지석은 ‘중국 만력 3년(선조 8·1575년) 4월 26일 묘시(오전 5시30~6시30분)에 태어난 왕자 경용 아기씨의 태이며, 만력 9년(선조 14·1581년) 4월 1일 계시(오전 0시30~1시30분)에 묻었다’(皇明萬歷三年四月/二十六日卯時生/王子慶龍阿只氏胎/萬歷九年四月初/一日癸時藏)고 했다. 아기비에는 ‘왕자 경용 아기씨 태실’(王子慶龍阿只氏胎室)이라고 되어 있다.

물론 ‘경용’이라는 왕자의 아명(兒名)은 왕실족보에서 확인되지 않는다. 하지만 왕실족보인 <선원록>은 “광해군은 을해(1575년) 4월에 태어나 신사년(1641년)에 죽었다”고 기록했다.

1965년 해인사 고려대장경판고의 수리 때 발견된 광해군의 중치막(겉옷)에도 ‘광해군=을해년생(1575년생)’이라는 명문이 적혀 있다. ‘경용 아기씨=광해군’임이 틀림없다는 얘기다.

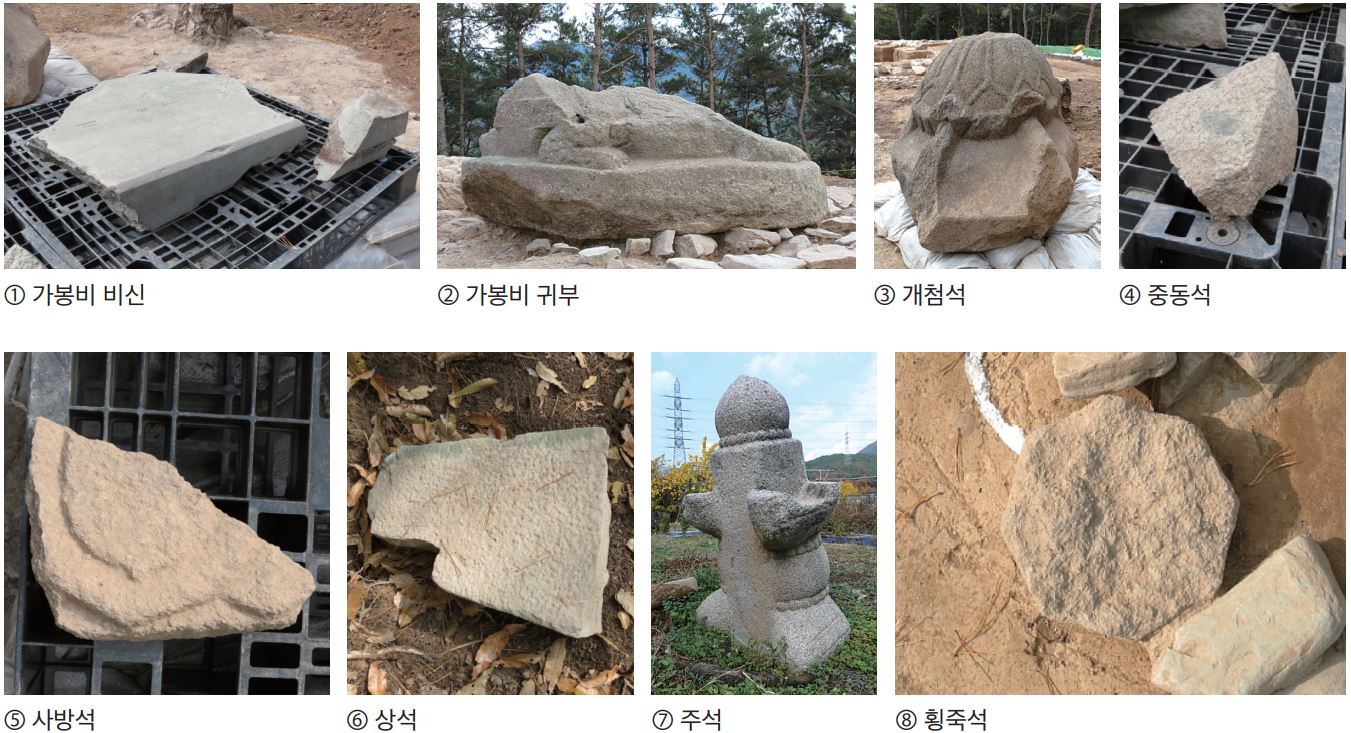

광해군의 태실은 2003년 도굴 이전에 무자비한 훼손을 겪었던 것 같다. 태실터의 땅 위에는 아기비(아기때 태를 묻으며 조성한 비석)와 가봉비(加封碑·임금이 된 뒤 태실을 치장하면서 새긴 비석)가 산산조각난채 흩어져 있었다. 그곳에는 파손된 개첨석(태실의 지붕돌)과 반파된 가봉비 귀부만이 남아있었다.

이번 발표 논문은 광해군 태실의 무자비한 파괴를 인조반정(1624년)과 관련 짓는다. 광해군이 인조반정으로 폐위된 후 서인정권 차원에서 조직적으로 그 태실마저 훼손시켰을 것이라는 추정이다. 조선시대 고지도와 읍지 등에서도 광해군 태실은 기록되지 않았다. 연산군과 마찬가지로 광해군의 태실까지 흔적도 없이 없앴던 것이다.

비근한 예가 있다. 고려말 조준(1346~1405)은 “신우(우왕)와 신창(창왕)의 태실을 파헤쳐 없애자”면서 무시무시한 상소문을 올린다. 즉 우왕(1374~1388)과 창왕(1388~1389)은 공민왕(1351~1374)의 후손이 아니라 신돈(?~1371)의 아들과 손자이므로 마땅히 태를 묻은 태실을 혁파해야 한다는 주장이었다. 태실의 파괴는 곧 조상과 이어지는 핏줄을 끊는다는 뜻이었다.

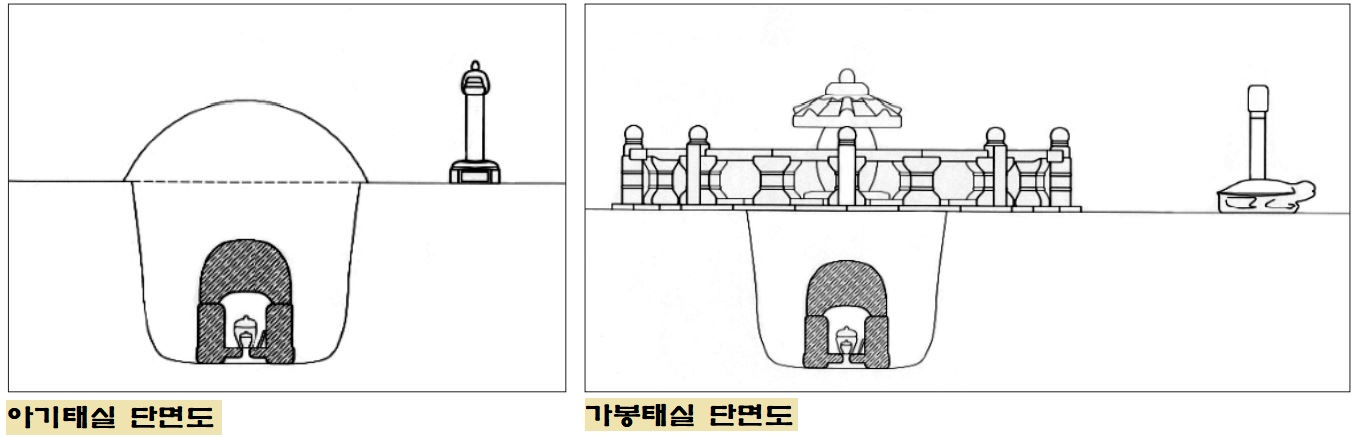

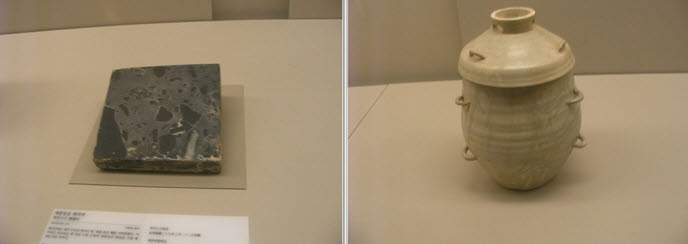

연산군과 광해군도 같은 운명을 걸었을 것이다. 그러나 땅 위의 시설, 즉 임금이 된 뒤에 추가로 조성된 가봉태실은 철저히 파괴했지만 탯줄과 태반을 묻은 아기태실(지하시설)까지는 어쩌지 못했던 것 같다. 토광에 태함과 태항아리, 태지석 등을 묻고 황토·모래·회를 섞어 다졌기 때문이다. 이렇게 조성된 지하의 아기태실은 바위처럼 단단해졌을 것이다. 그렇기에 땅 위의 가봉태실은 파괴했지만 땅 속의 아기태실은 건드릴 수 없었던 것이다.

■중국에는 없던 전통

여기서 궁금증이 든다. 조상의 무덤을 쓸 때라면 몰라도, 무슨 신생아의 태(탯줄+태반)까지 풍수지리에 따른다는 것인가. <선조수정실록> 1570년(선조 3) 2월 1일자에는 흥미로운 대목이 있다.

“풍수지리에 따라 태를 묻는 풍습은 신라~고려 사이에 시작됐다. 이것은 예부터 중국의 풍습이 아니다.(非中朝古方也)”

이게 무슨 소리인가. 중국의 예법을 신주모시듯 했던 조선이 아니었던가. 그런데 신생아의 태를 묻는 것은 중국이 아니라 신라 때부터 시작된 고유의 풍습이라는 것이다.

아닌게 <삼국사기> ‘김유신 열전’은 “김유신(595~673)의 태를 높은 산에 묻었는데, 이 산을 태령산(胎靈山)이라 한다”고 기록했다. <고려사>는 “김유신의 태가 신으로 변했고(化爲神) 통일 이후 사당을 짓고 제사를 지내왔다”고 했다. 고려 때는 과거시험 과목으로 <태장경>(태와 관련된 풍수지리서)을 포함시킬 정도였다.

그래도 고려 때까지는 왕과 세자의 태실만 조성했다. 그러나 조선조 들어서 세종 연간에 모든 왕자들까지, 성종 연간에 모든 공주들까지 태실을 조성하도록 확대해나갔다. 만고의 성군이라는 세종과, 그에 버금간다는 성종은 왜 왕실의 태실조성에 힘을 쏟았을까. <세종실록> 1436년 8월8일조를 보자.

“남자는 15살에 태를 간수하게 된다. 학문에 뜻을 두고 혼인할 나이를 기다리는 것이다. 여자의 태가 좋은 땅을 만나면 얼굴이 예쁘고 단정하여 남들이 우러러 보게 된다.(欽仰)”

태를 길지에 묻어야 남자나 여자나 반듯하고 예쁘게, 남들이 우러러보는 존재로 출세한다는 것이다.

“<태장경>은 ‘사람이 태어날 때는 태로 인해 장성하게 되고. 현명할 지 어리석을 지(賢愚), 잘될 지 못될 지(盛衰)가 모두 탯줄에 달려 있다’고 했습니다. 그러므로 태는 신중히 다뤄야 합니다.”(<문종실록> 1450년 9월8일)

<문종실록>은 이어 “태가 좋은 땅을 만나면 총명하여 학문을 좋아하고 구경(9개 유교경전)에 정통하며, 원만하고 마음이 밝으며, 병이 없게 되고, 높은 관직으로 승진하게 된다”고 강조했다.

■태 봉송행사의 폐단

이렇듯 태를 묻는 것을 왕실의 성쇠와 수복을 기원하는 전통으로 여겼고, 이것이 곧 나라와 백성의 운세로 연결된다고 믿었던 것이다. 예컨대 궁중에 아기가 태어나면 태를 신줏단지 모시듯 했다. 길한 방향의 샘물을 떠서 100번 씻은 뒤 술(향온주)로 다시 씻어 태항아리에 넣었다. 잘 보관한 태항아리는 보통 5개월 이내(공주는 3개월)에 태실을 선정해서 정중하게 봉안했다.

그걸 안태의식이라 한다. 이 안태의식은 마치 요즘의 올림픽 성화봉송의식을 방불케할만큼 화려했다.

“악대를 앞세운 안태사(태를 태실까지 인솔하는 책임관리)의 봉송행렬이 지나는 고을마다 화려한 행사를 베푼다. 채색누각을 세우고 나희(산대놀음)를 베푼다. 고을마다 태항아리를 정청에 안치하고 관찰사 등 현지 관리들이 일제히 나와 공복차림으로 절을 두번 올린다.”(<세종실록> 1438년 4월9일·12월6일)

그런데 당초 의도와 달리 갖가지 폐단이 나타나기 시작한다. 무엇보다 농번기에 화려한 봉송행사를 펼치는 것은 아무래도 백성들을 고달프게 만들었다. 그러자 세종은 “안태사가 지날 때마다 경기·충청·경상 등 3도의 백성들이 농사를 폐할 정도로 바쁘다”면서 “지나친 안태행사를 자제하라”(<세종실록>)는 명을 내렸다.

<선조수정실록>도 “임금(선조)의 태를 묻는다고 하면서 세 번이나 장소를 바꿔 그 피해가 3개 도시에 미쳤다”면서 “굶주린 백성들이 돌 운반에 동원되는데, 이는 의리에 어긋나는 일이며 하늘의 도리를 비추어봐도 근거가 없다”고 개탄했다.

이 뿐만이 아니었다. 태실이 조성되면 금표를 만들어 그 구역 안에서는 농사도 짓지 못하게 했다. 금단의 땅은 태실로부터 200~300보 정도나 됐다. 모든 피해가 고스란히 백성들에게 전가된 것이다.

■극강의 허례허식을 폐지하지 않는 이유

역대 임금들도 이러한 폐단을 줄이기 위한 조치를 꾸준히 취했다.

대표적인 임금이 바로 영조(1724~1776)였다. 영조는 1758년(영조 34) 도승지를 불러 “내 말을 그대로 백성들에게 전하라”면서 직접 입으로 부른 교서를 반포하라는 특명을 내렸다. 이것이 입으로 쓴 ‘태봉윤음’이다. 영조는 우선 “지금 태 하나를 묻는데 고을 한 곳을 사용하니 그 폐단은 이루 말할 수 없다”고 개탄한다. 그러면서….

“태 하나를 묻는데 고을 한 곳이 다 쓰인다. 앞으로는 절대 안된다. 이제 형의 태봉 아래에 아우의 태를 묻고, 손위 누이의 태봉 아래 손아래 누이를 묻으면 된다. 산 하나에 차례차례 묻어라.”(<영조실록)

즉 아우의 태를 형의 태봉 아래 묻고, 손아래 누이를 손 위의 누이 태봉 아래 묻는다는 것이다. 또한 한 산등성이가 다하면 다른 산을 이용할 것이 아니라 그 산 안에 또다른 산등성이를 이용하라 했다. 묻는 간격도 2~3보를 넘지 못하게 했다.

그것도 부족하다고 느낀 영조는 7년 뒤인 1765년(영조 41) 5월 13일 “지금부터는 궁궐의 후원에 태를 묻어서 폐단을 없애라”는 파격적인 지시를 내린다.

영조의 뒤를 이은 정조(1776~1800)도 선왕(영조)의 뜻을 따르려 했다. 1783년(정조 7년) 원자(문효세자·1782~1786)의 태를 궁궐 후원에 묻으려 했다. 그러나 “왕위계승자인 원자는 반드시 길지에 마련한 태봉·태실에 묻어야 한다”는 신료들의 강력한 반발에 막혀 좌절되고 말았다. 정조는 7년 뒤인 1790년(정조 14) 새롭게 태어난 원자(훗날 순조)의 태를 충북 보은에 묻을 때 “절대 백성들에게 누를 끼치면 안된다”고 신신당부한다.

정조는 “안태의식 역시 국운융성을 기원하는 뜻에서 치르는 것이 아니냐”고 반문하면서 “그런만큼 백성과 고을에 조금이라도 피해가 가지 않도록 하라”고 명을 내렸다. 정조는 3년 뒤인 1793년(정조 17) 새로 태어난 옹주의 태를 궁궐 후원에 묻음으로써 선왕(영조)의 뜻에 부족하나마 부응했다.(4월8일)

그런데 그랬던 정조는 1785년(정조 9) 아버지 사도세자(1735~1762)의 태실을 새롭게 치장하는 의식을 치렀다. 이른바 ‘가봉(加封)태실’의 조성이다. 그러나 사실 사도세자는 ‘가봉태실’의 주인공이 될 수 없었다. 왕위에 오르지 못한채 죽었기 때문이다.

정조가 무자격자인 아버지를 위해 법도에도 없는 가봉태실을 만든 이유는 무엇일까. 아버지를 임금과 같은 지위로 격상시키기 위한 작업이었다. ‘할아버지(영조)에서 곧바로 손자(정조)로 이어진 비정상적인 정권이양’이 아니라 아버지(사도세자)를 거친 정통성을 갖춘 승계라는 점을 애써 강조하고 있었던 것이다.

안태의식이라는 극강의 허례허식이 완전 폐지되지 않았던 이유가 여기에 숨어있는 것 같다. 물론 왕실의 안녕과 백성의 운세가 왕가의 태에 달려있다는 풍수지리도 작용했을 것이다. 그러나 백성들의 실제 삶과는 아무런 관련이 없는 안태의식은 왕실의 배타적인 권위와 정통성의 과시용으로 끈질기게 이어진 전통이기도 했던 것이다.

■일제는 왜 전국의 태실을 집단이주시켰을까

전국 곳곳의 길지(명당)에 봉안되어 있던 조선왕실의 태실은 국권침탈 후 일제에 의해 그 자리를 강제로 빼앗기고 만다.

1929년 전국의 태봉 39곳을 훼철한 뒤 그곳에 조성되어 있던 태실 54위를 경기 고양 서삼릉에 집단 이주시킨 것이다.

조선 왕조의 만세안녕을 기원하며 봉안한 조선왕가의 태를 죽음의 공간인 무덤(서삼릉)에 묻어버린 셈이다.

무엇보다 일제는 새롭게 조성한 왕과 왕자(공·옹주 포함)의 공간을 한 일(一)자 형태로 구분했다. 멀리서 보면 일본을 상징하는 ‘날 일(日)’자 형태이다. 지상 뿐이 아니다. 지하를 보라. 원형 모양의 시멘트 관에 태지석과 태항아리를 묻고 그 위를 날 일(日)자 형태의 시멘트 덮개를 씌웠다. 이를 두고 태실 전공자인 심현용 울진군청 학예연구사는 “땅 위 뿐 아니라 땅 밑까지 조선왕실의 생명성을 상징하는 태를 일본 안에 가둔 셈”이라고 해석했다.

돌이켜보면 신라-고려-조선으로 이어진 ‘태 사상’을 두고 ‘실생활에 아무 쓸모없고 허황된 풍수지리’라고 손가락질 할 필요는 없을 것 같다. 곰곰이 따져보면 태가 무엇인가. 엄마와 태아를 하나의 생명공동체로 묶어준 매개체가 아닌가.

가만 보면 ‘태(胎)’란 낱말 자체가 근원, 조짐, 처음의 뜻을 갖고 있다. 생명의 시작이라는 뜻이다.

요즘 제대혈(탯줄 속 혈액)을 보관하는 사람들까지 제법 생겼다지 않은가. 제대혈에 적혈구·백혈구·혈소판을 만드는 조혈모 세포가 풍부하고 연골·근육·뼈·신경 등을 만들 수 있는 간엽줄기세포가 다량 함유돼있단다. 백혈병 같은 혈액질환과 뇌성마비 및 발달장애 치료에 활용된단다. 그러고보면 제대혈 보관은 신라시대부터 면면이 이어온 안태의식, 즉 태를 묻는 의식과 일맥상통하지 않은가.(이 기사를 쓰는데 심현용 울진군청 학예연구사의 도움말과 자료를 제공했습니다.)

경향신문 히스토리텔러

'흔적의 역사' 카테고리의 다른 글

| 설날 광화문에 황금갑옷 장군 그림을 붙인 이유는? (0) | 2022.01.28 |

|---|---|

| 사형수가 넘쳐났던 세종 시대의 감옥…성군의 치세에 무슨 일이? (0) | 2022.01.20 |

| 바둑 잘두는 신라공주가 중국의 기성 '마랑'을 만났다면… (0) | 2021.12.10 |

| 가야연맹의 '큰형님'이 따로 있었나…1인자 꿈꾸는 아라가야 (0) | 2021.11.25 |

| 신라 금관은 왜 순금(24K)이 아니라 19~21K일까…발굴 100년 맞아 분석해보니 (1) | 2021.11.11 |